‘Toro salvaje’ (1980): Scorsese, De Niro y la brutal poesía del boxeo en el cine

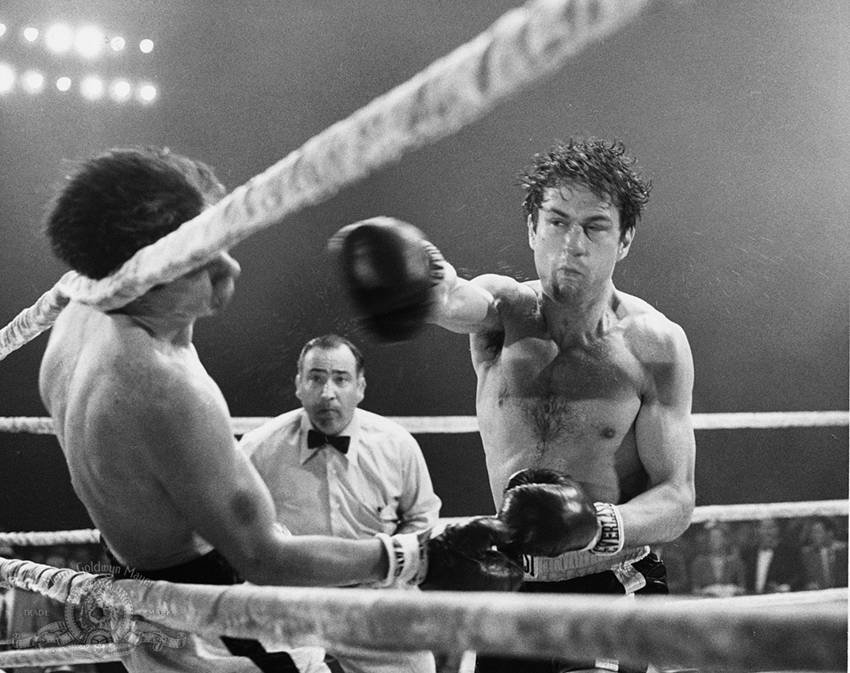

No es agradable ver a alguien golpear o recibiendo un puñetazo. Un instinto de autoprotección se instaura de inmediato en nuestra mente, buscando refugio y comprendiendo lo peligroso de semejante práctica. De igual manera, solamente un juicio tendencioso impediría admitir que algunos movimientos de Joana Pastrana, Manny Pacquiao o Muhammad Alí, por citar solamente tres muestras, están próximas al arte, una extraña y perturbadora belleza al contemplarlas en ese cuadrilátero del existencialismo, , como bien retrató Toro salvaje (1980) en su poética brutalidad.

Tampoco se antoja coincidencia que una mirada aguda como la de Joyce Carol Oates reservara un espacio de sus folios en blanco para narrar algunas de esas peleas, viejos ecos de las primeras descripciones de Píndaro. Por supuesto, el cine no ha sido ajeno a esa relación de amor-odio con el boxeo: algunas de las mejores piezas del séptimo arte han usado los guantes. De cualquier modo, ocurre como con las obras maestras del género bélico, ¿están realmente exhibiendo su belleza o censurando un sinsentido?

Frente a la tragedia que sufre la inolvidable boxeadora encarnada por Hilary Swank en Million Dollar Baby (2004), nos preguntamos si realmente Clint Eastwood ha hecho una apología o feroz denuncia hacia ese espectáculo. Épica, poesía y autosuperación conviven con daños cerebrales, apuestas mafiosas y el deseo soterrado de herir a otro ser humano. Dentro de la videoteca de las mejores veladas, pocas nos colocan frente a un espejo más aterrador que Toro salvaje.

Scorsese y su Toro salvaje: este metraje se autodestruirá

Erigido en uno de los referentes del cine, cuesta pensar que hubo un tiempo donde Martin Scorsese parecía abocado a convertirse en una de esas leyendas urbanas: la clase de talento fugaz que desaparecía entre posibilidades y una sobredosis de cocaína. Su estado de ánimo cuando Robert De Niro le trajo aquel libro lo convertían en una persona capaz de apreciar esa clase de exorcismo literario.

Joseph Carter y Peter Savage habían sabido captar la esencia de una vida brutal: Ranging Bull: My story (1970) habría podido ser una trama digna de Dickens, si bien con un punto de desolación final que no hubiéramos albergado en un texto del creador de Oliver Twist. Si bien no las tenía todas consigo, Scorsese comprendía las causas que llevaban a su intérprete a apostar por adaptar ese material: rodar algo que pudiera plasmar un 50% de aquella violencia callejera casi parecía garantizar una victoria por knockout contra la audiencia.

Existía el sueño americano… y la realidad de una época devastadora en el asfalto. Presionado por un padre dispuesto a explotarle, el joven LaMotta pronto supo qué era ser un gladiador al que arrojaban monedas. Paralelamente, al igual que otro futuro demonio del ring como Mike Tyson, no permaneció ajeno al mundo de las bandas callejeras y la ley del más fuerte para sobrevivir. Con maestría, el periodista deportivo Rubén Uría rememoraba en un apasionante artículo cómo el Jake adolescente vivió convencido por años de que había asesinado a una de las víctimas de sus fechorías: Harry Gordon, un librero salvajemente golpeado con una barra de hierro para sustraerle la cartera.

Ese complejo de culpa y merecer un karma horrible le duraría hasta que se reencontró con Gordon, mucho años después, poseyendo ya el cinturón de campeón.

Thelma Schoonmaker: la voz en tu esquina

Scorsese no había visto al árbitro hacerle la cuenta atrás, pero su carrera estaba tan cerca del precipicio como la del célebre púgil del Bronx, una de las estrellas deportivas más odiadas por su peculiar personalidad. Con citas bíblicas al final de un poco más de dos horas de tensión y oscuridad, el cineasta italoamericano buscó aquí un camino de redención artística, la posibilidad de volver a inscribir su nombre con fuego en las salas norteamericanas.

Por fortuna para él, contaba con alguien en el rincón a la altura de su talento. Gabriel García Márquez tuvo a Carmen Barcells en los años del boom. A lo largo de sus salvajes guerras en las Galias, Julio César era consciente de que Tito Labieno guardaba sus espaldas. Martin Scorsese disponía del comodín de Thelma Schoonmaker, la editora más sagaz y detallista que una persona detrás de la cámara podría desear.

Ambas miradas se retroalimentaban e inundaron de detalles la puesta en escena, destacando piezas en el mobiliario de LaMotta que eran viejas reliquias familiares de los Scorsese. Buscar localizaciones reales y dar un aroma de un hermoso libro de viejas postales de peleas, confeccionar el toque entre las brumas del blanco y negro que hicieran oscilar al film entre la epopeya deportiva y el horror en su máxima pureza. Los bloques de viviendas entre los que Joe Pesci y De Niro se mueven respiran autenticidad por los cuatro costados.

Hay realizadores como Quentin Tarantino que logran dar un toque comiquero a su violencia. Tan estrambótica y atractiva como irreal, sus secuencias de golpes casi son una abstracción, un entremés de otra realidad. En Toro salvaje las peleas en clubs nocturnos son sucias, verdaderas y desagradables.

Cornadas espeluznantes

Pese a ser consciente de aquella idiosincrasia, Andy Albeck, jefe del estudio United Artists, daba vueltas preocupado en vísperas de exhibir Toro salvaje en Cannes. Normalmente, incluso el púgil más desagradable de la épica cinematográfica tenía un punto de redención. ¡Hasta Paul Newman en Marcado por el odio (1956)! En cambio, la personalidad encarnada por De Niro era extravagante en el mejor de los casos. Particularmente, Albeck expresó a Scorsese que las escenas de violencia doméstica iban a ser sumamente difíciles de digerir por la audiencia.

Era algo que el realizador ya había hablado con Thelma Schoonmaker. La cinta, simplemente, mostraba algo que el propio Scorsese había escuchado en las paredes contiguas de sus vecinos. Una dolorosa expresión de cómo esas comunidades habían terminado por aceptar el horror privado puerta con puerta sin concederle mayor relevancia. Hemos tenido que esperar a la espléndida cineasta Paola Cortellesi para ver subrayada esa inclemencia con una habilidad y humor metaficcional en su delicada Siempre nos quedará mañana (2023).

Indiscutiblemente, Scorsese no quiere disimular ninguna de las carencias de un individuo que reproduce el mismo modelo masculino que debió ver en su desestructurado hogar y en las calles. Incluso el personaje de su hermano, aparentemente un hombre más racional, no duda en proferir amenazas terribles a uno de sus hijos pequeños por no estar usando correctamente los cubiertos. Con todo, quizá el paso del tiempo haga que nos falte algo para que la barbarie sea palpable: parafraseando a una serie española, La otra mirada 2018-2019).

Toro salvaje: embestida en el Bronx

Si bien flotan sobre las escenas, las memorias de infancia de Jake LaMotta nunca se muestran el largometraje. Tal vez, una metáfora perfecta de la paradoja más evidente de nuestro relato: no importa lo dura que sea la única incursión que Scorsese ha hecho al mundo del boxeo; en todo momento, nos hallamos frente a una versión suavizada de una realidad propia de las pesadillas.

Paralelamente, no se hurtan algunas de sus principales carencias emocionales: en todo momento, la cámara sabe mostrar lo subjetivo y enfermizo de sus celos, los propios de una persona tremendamente insegura consigo misma. Igual que admite a su hermano que considera sus manos indignas de las de otros campeones como Joe Louis, tardamos poco en comprender que el protagonista se siente vulnerable ante cualquier persona que comparta algo con sus parejas.

La triste epopeya sabe trasladarnos hacia esa subjetividad enfermiza, pero daría para otra película, igualmente sugestiva e interesante, desarrollar lo mostrado en Knockout! The Sexy, Violent and Extraordinary Life of Vikki LaMotta (2006). Jake tuvo varias biografías que desglosaron tanto sus pecados como gestas deportivas, pero fue la indagación de Thomas Hauser con Vikki, su pareja más estable, la que mostró a alguien tan voluble como el Toro del Bronx, aportando una información realmente valiosa.

Sin importar que en aquellos momentos ya estaba casado, con Ida Geller, el boxeador se obsesionó con una joven a la que vio tomando el Sol en una de las piscinas del barrio. Irónicamente, el amante celoso no tuvo ningún problema en sus propias infidelidades y hasta logró terminar contrayendo nupcias con una muchacha a quien da vida en la gran pantalla nada menos que Cathy Moriarty. Ida no debió llorar mucho la perdida, puesto que varios artículos subrayan que ya ejerció maltrato sobre ella.

Cathy Moriarty: Blonde Vikki

Lorraine Bracco apuntando en la cama a Ray Liotta es solamente una de las demostraciones más potentes de la clase de mujeres capaces de defenderse de maridos turbios en la filmografía de Scorsese. Thelma Schomaker deja constancia de la energía de Moriarty en su interpretación, siendo capaz de plantar cara incluso a un toro enloquecido como es su cónyuge. Por el contrario, usar el bisturí confirma una oscuridad palpable incluso en esos esporádicos triunfos.

Tanto la esposa como cada goomar de un mafioso termina dependiendo económica y afectivamente de él. Por mucho que Moriarty dé una dignidad pasmosa a su personaje, algunas de las más espeluznantes tomas corresponden a la forma en que la dramaturgia resuelve el maltrato: más allá de todos los golpes que hemos visto, nada es más descorazonador que ese fundido en negro cuando ella termina aceptando las disculpas de De Niro.

Una toxicidad que llevaría a un hogar disfuncional. Está confirmada la leyenda urbana que el antiguo campeón del ring preguntó a su mujer si él había sido tan desagradable como el protagonista de aquel largometraje que le hizo reverdecer laureles: “¡Qué va! Tú eras mucho peor”, fue la respuesta de Vikki. Un testimonio que es apenas la punta del iceberg de la futura caída del ídolo deportivo: dueño de un local de espectáculos, DeNiro usó toda su disciplina para engordar lo suficiente y avejentarse para hacer creíble a un LaMotta crepuscular que termina siendo encarcelado por su relación con una clienta que resulta ser menor de edad.

Scorsese, un muchacho despierto cuyos problemas de asma le impedían hacer actividades deportivas, tenía poco en común con un gladiador callejero. Sea como fuere, usó los guantes de Jake para fundir chocolate en las cuerdas y hacernos temblar en un exorcismo.

El ángel oscuro

No es ninguna ofensa para Jake LaMotta decir que “Sugar” Ray Robinson fue mejor boxeador que él. De hecho, observar los estilos de ambos marca la clara frontera entre el guerrero y el artista. Hasta una persona detractora del pugilismo podría caer rendida ante los pasos de claqué del afroamericano, un consumado especialista en moverse por el ring. En realidad, resulta una verdadera hazaña que El Toro del Bronx lograse arrancar el invicto de Robinson en su segundo duelo, una gesta que la cámara de Scorsese recrea.

Johny Barnes fue el actor encargado de personificar a una leyenda del cuadrilátero que llevaba 130 triunfos cuando fue sorprendido por alguien a quien no dudó en calificar como un auténtico gladiador. A diferencia de la apuesta de Sylvester Stallone de dar al personaje de Apollo Creed casi un protagonismo equitativo en la saga de Rocky Balboa, Toro salvaje nos muestra a la némesis de LaMotta siempre entre vapores del oráculo de Delfos, un mito casi inalcanzable, el espectro que persigue cada cierto tiempo a alguien incapaz de caerse a la lona.

Si bien la singular dupla parecía un juego de contrarios, coincidieron en algo típico de su profesión en aquellos días: tuvieron que hacer alguna concesión al poder de la mafia para poder desarrollar su trabajo. Thelma Schoonmaker, estudiosa de cómo se habían representado las colosales batallas de guantes en el séptimo arte, alabó que Scorsese apostase siempre por estrechar aquella jaula de existencialismo. Si De Niro es el diablo, Barnes termina personificando a una especie de ángel que se mueve con gracia entre las tinieblas, el brazo vengador que el propio Jake admite para purgar sus pecados.

“No me has tumbado, Ray”, afirma un exultante italoamericano cuando culmina su era de enfrentamientos con “La Masacre de San Valentín” (febrero de 1951).

¿Uno de los nuestros?

Muchacho observador, de fuertes inquietudes religiosas y salud quebradiza, cuesta poco pensar que aquellos wise guys pasaron por el escáner mental del joven Martin Scorsese. Veía sus trajes, su forma de hablar, cómo trataban a las mujeres de su vida y las trampas que hacían con las cartas en largas y calurosas tardes de verano. El propio cineasta ha admitido sentirse perplejo ante la fascinación que su legión de fans siente alrededor de algunos de sus gánsteres ficticios sobre los que ha hecho puro cine negro.

Curiosamente, los gánsteres de su única aproximación pugilística resultan casi agradables en comparación con el propio protagonista. Eso queda encarnado en uno de esos secundarios italoamericanos tan valiosos que terminaron siendo rescatados en Los Sopranos: nada menos que Frank Vincent, uno de esos mal llamados actores de reparto que siempre da fuste a lo que toca. Han sido especialmente célebres sus peleas con su amigo Joe Pesci en pantalla, algo que en este metraje en blanco y negro vuelve a recrearse para solaz del público más fiel a Scorsese.

Los criminales aquí parecen más civilizados que este hermano ególatra y marido abusivo, si bien hemos de ser cautos en ir más allá. Bajo los trajes a medida y cigarrillos caros, hay un auténtico entramado de finas maneras que están esquilmando a un deporte ya de por sí agotador para sus grandes estrellas. No parecería descabellado insinuar que Stan Lee y Wally Wood inspiraron a su “Batallador” Jack Murdock en ese hombre arruinado que se aferra en no hacer tongo su última línea de dignidad.

Al venderse en una única ocasión, El Toro del Bronx se verá quebrado de una manera increíble, si bien paradójicamente le brinda, al fin, la ocasión de poder luchar por el cinturón.

Un libreto endiablado

Mardik Martin era un amigo personal de Martin Scorsese. Ese vínculo le llevó a lanzarse a la aventura de hacer un guion sin apoyos para plantear el argumento. De haber salido bien, habría sido una fórmula parecida a la de Stallone con el primer borrador de Rocky Balboa. Por desgracia, Scorsese entendió que no era el caso: Richard Schickel, uno de los autores que mejores entrevistas ha sabido hacer al director de Casino (1994), reconstruye cómo se recurrió a figuras como Paul Schrader o Irwin Winkler para dotar de mayor aura a la acometida.

Schrader asumió el encargo como un favor personal, si bien eran unos días duros e introspectivos para un pensativo Scorsese, alguien que tampoco tenía claro si podría volver a ser él mismo. De Niro le acompañó en sus viajes y hasta creyeron ver un augurio al toparse casualmente en la playa con un referente del cine transalpino como Marco Ferreri. Necesitarían ese aroma a antiguo campeón.

Y recibió estímulos: tanto Winkler como Robert Chartoff afirmaron que no producirían nada si no estaba él sentado en la butaca gritando acción. Respaldos como los de Michael Chapman o Michael Powell resultaron básicos en la preparación de un De Niro tocado con la varita de la concentración para ser tan creíble en el esplendor físico del protagonista como en su amarga decadencia.

La salida al escenario del viejo LaMotta como si fuera a pelear o a salir a un ruedo sigue produciendo un efecto desasosegante.